海外大進学という選択肢を当たり前にしたく、この連載に取り組んでいる藤原遥人です。前回の記事はこちらからご覧ください。僕は日本で生まれ育ち、海外大受験を意識していたものの結局日本の大学に進学しました。大学進学、憧れの米英大を一度自分の目で見てみたく、全て自分で計画して自費で米英に渡航し、在校生の知り合いの力も借りながら20校以上見学しに行きました。この連載では、そんな非帰国子女純ジャパの僕から見た海外トップ大の実態を書いていきます。今回はアメリカ東海岸中編です。

今回は中の3校を紹介します。前半4校の記事は第5回にまとめていますのでご覧ください。

・Brown University

・Columbia University

・New York Univeristy

Brown University

当初ブラウン大学に行く予定はなかったのですが、一緒に大学巡りをしていた慶應大学在学中の友達から、大学の先輩が交換留学でブラウン大学に行っていたことを思い出し、連絡が取れそうなので、直前までいたMITから電車で2時間だったこともあり、弾丸で行ってみることにしました。

ブラウン大学はアイビーリーグと呼ばれる、8つのトップ私立大学群(ハーバード、イェール、プリンストン、コロンビア、ダートマス、コーネル、ペンシルベニア、ブラウン)の1つで、エマワトソンの卒業校でもあります。

ブラウンでは、その友達の先輩の、交換留学中の先輩にキャンパスツアーをしてもらいながら内部事情を色々教えてもらいました。通常アメリカの大学に進学(4年間在学して卒業する)する場合、1.2年生は教養学部生として分野横断的に広く浅く色んなことを学び、3.4年生は学部を決めて専門的に狭く深く学ぶのですが、1年しかない交換留学生はどこにも属さないので、どんな授業でも好きに取って遊びのように勉強するそうです。日本の大学で在学している学部とは全く関係ない授業を取りまくる留学生も多いそうです。

ただその先輩が言っていたのは、3年生で交換留学するので、既にコミュニティが出来上がってる3年生のグループとは100%は馴染みにくいそうでした。あとは日本の大学と比べて宿題の量が多すぎて大変と、ずっと言っていました。予習のリーディング課題を始め、アメリカの大学の宿題量の多さは聞いていましたが、日本人の感覚からすると特に尋常じゃないそうです。

ブラウン大学にいる時間は2時間程度しかなかったので大学の細部までは見学できなかったのですが、その先輩と学食で夜ご飯のハンバーガーとポテトを食べながらアメリカの恋愛事情について聴く時間がすごく楽しかったです。アメリカには、交際中のrelationshipという言葉と、その一歩手前のsituationshipと言う言葉があるそうで、特に付き合うと明言する文化ではない分、彼氏だと思っていたら向こうはそう思っていなくて大喧嘩した、と言うことがよくあるそうです。本人らも自分たちがrelationshipなのかsituationshipなのか分かっていないことが多く、それがアメリカ恋愛文化の難しさだそうです。

Columbia University

ボストンからニューヨークに着いてから、まず言ったのはコロンビア大学でした。タイムズスクエアから電車で15分のところにあり、中心街から離れて少し治安の悪い、ホームレスがいっぱいいる閑散とした大通り沿いにありました。キャンパスは他の大学のように広大な敷地の中にあると言うよりは、ニューヨークの狭い土地の中で縦長に存在していました。かなりコンパクトで、あっという間にキャンパスを歩き切りました。東大よりも全然小さかったです。

コロンビア大学はアイビーリーグの中でも哲学や歴史など、文系のトップを極めるならコロンビア大学で、オバマ大統領の出身校でもあります。校舎の雰囲気もその通りでした。キャンパスに入って一番感動したのは、一番大きい講堂に大きく、アリストテレス、ソフォクレス、キケロ、ヘロドトス、プラトンなどの古代ギリシア哲学者たちの名前が刻まれていたことです。いかにも、ここではお前たちは哲学をやるんだぞと言わんばかりの風景でした。

銅像も至る所にあり、有名なロダンの「考える人」の銅像もありました。

後からコロンビア大学は映画専攻でも全米トップクラスで、5大映画学部(UCLA、USC、AFL、NYU、コロンビア)のひとつであることがわかりました。文系に力を入れて文化的なことに長けているからこそ映画も強いのだと納得がいきました。

New York University

ニューヨーク大学(以下NYU)は今まで行った大学の中で最も異色の大学でした。大都市のど真ん中にあるので広大なキャンパスは構えず、ビルや建物が沢山あって、各建物がそれぞれの学部に相当すると言うキャンパスでした。正確に言うとキャンパスというキャンパスはなく、普通の建物にNYUという紫の旗だけがかかっていて、建物に入ると学生証をかざすと入場できる改札と監視員がいました。ニューヨークは至る所にホームレスがいて、治安対策のために学生証がないとキャンパスにすら入れないのが、広大な敷地をもつ西海岸の大学に行った後だったので特に衝撃的でした。

また治安の悪い土地柄から、恐らく緊急時や危険が高まる深夜の時間帯に生徒を送り迎えするパトカーが各地にありました。これはNYの郊外にあるコロンビア大学にも同様にありました。

NYUは実はニューヨーク以外にも世界中に支店のようにキャンパスがあり、その中のニューヨーク大学アブダビ校に通っている日本人の知り合いの人が、短期留学&国連インターンのためにNYU本校に来ていたため、案内してもらいました。

NYUアブダビ校の制度の話を聞いて特に魅力的だったのが、卒業するまでに世界中にあるキャンパスの内3個の大学に留学に行くのがマストだそうで、パリや南米やアフリカにあるキャンパスから選んで半強制的に色々な国に行けるのが凄く羨ましいなと思いました。彼はガーナとパリに既に行ったということでした。また入学試験の一環として、大学のお金で入学前に実際にアブダビに赴き、フィールドワークの中で選考されるそうで、選考過程それ自体でも学びや経験が得られるように設計されている良いプログラムだと思いました。そしてなんとなんと、NYUアブダビ校は学費や生活費が無料だそう。ご飯代も、年に2回日本に帰るのも、寮も学費も無料で、在学中3回留学できるとのこと。さすがアブダビ、国をあげて海外から優秀な人材を取り込もうとしているのが伺えました。彼曰く、アブダビに学校があると、アジアもヨーロッパもアフリカも、どこも安く旅行に行けるのでよく友達と遊びに行くそう。ただムスリムの大学なのでお酒は飲めず、飲んだら停学になるそう。どこまで本当なのか疑いたくなるほど面白い話が聞けました。

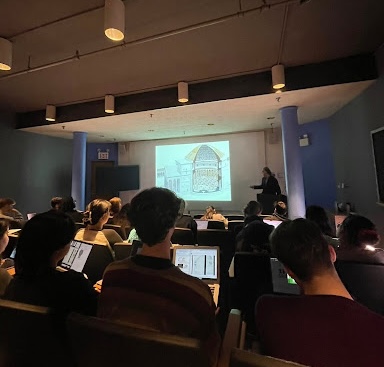

彼と別れてから、NYUでは元々教授にメールでアポを取っていた、History of Architecture(建築の歴史)の授業を見学に行きました。海外大のHPを調べ進めると、その大学の教授のメールアドレスが記載されていることがよくあるので、今回の旅では10校ほどの教授に、自分の興味分野であった映画と都市計画に絞って何人かずつメールを送っていました。半分は返信が無く、返信があったもう半分の中の幾つかは実際に授業を見に来てもいいよと言って貰い、実現した内の一つが今回でした。見学の許可を貰わずとも、他の講義を紹介してもらったり、キャンパスツアーに回されたりすることも、他の大学ではありました。

授業を受けてみて感じたのは、授業形式は東大とほとんど一緒でした。教授がスライドにまとめて話しているのを90分間学生が聞く。内容的には100%興味のあるものではなかったので、教授には申し訳ないのですが途中で飽きてしまいました。やはり授業というものは、自分が興味のある授業を見つけ、観点やスタンスを持って主体的に聞かないとやはり意味がないのだと再認識しました。また、せっかく海外大に行くなら聞くだけの授業よりもHands onの、つまり手を動かして学ぶ授業の割合が高い方が自分には合っていると思いました。

授業後教授の部屋に呼んでもらい、10分ほど時間をもらって話しました。都市計画学の聴講タイプの授業とHands onタイプの授業の割合が、NYU以外も含めて、大学ごとにどう異なるのか聞いてみました。特に都市計画学の強い大学の内MITはHands onが多め、UC Berkeleyはケーススタディや有識者との交流を通した聴講タイプが多め、NYUはフレキシブルだと言っていました。NYUの中にもNYU Tandonという分校があって、そこではもっとテクニカルな、実技的なことができるとも教えて貰いました。

NYUで一日かけて日本人の知り合いや教授の話、現地の学生の話を聞く中で、大学選びで何を意識したら良いのかがなんとなく見えました。結局学ぶ学問が同じならどの大学に行ってもさほど差はなく、意欲的に取り組みたいことがあれば大学側もある程度はサポートしてくれる。英語力が追いつかないのも、英語を母国語としない他の国からの留学生だって同じだし、英語を使う相手はアメリカ人だけでなくヨーロッパ人にもインド人にも中国人にも使う。となれば大学選びは、環境で決めるべきだと思いました。具体的には周りにどんな人がいるか、どんな都市に住むか。この二つです。前者はアメリカ人だけなのか、インターナショナルにいろんな国から来るのか。リベラルなのか保守的なのか。移民マインドを持っているのか。そしてより大事だと考える後者。例えば都市計画なら、NYで学べばそのケーススタディを実際のNYの都市でできる。東京で学べば東京のケースを見ることになる。その感覚に慣れることになる。映画でも、NYというエンタメの中心都市で学ぶのか、西海岸ハリウッドの製作畑で学ぶのか、街の雰囲気と大事にされる価値観が違うと思います。学ぶ学問に依らずとも、どこに住むかを軸に留学先進学先を決めるのが一番分かりやすいとも思います。この結論に至ってから、将来どこを拠点に生きるかを確かめるために、若い内に色んな地域に行ってみようと、現在(2025年2月)まで世界各地を回っています。

著者紹介

藤原 遥人(ふじわら はると)

開成高校在学時代、学校で教えないことを高校生が中学生に教え、勉強の面白さを伝える塾、寺子屋ISHIZUEを創業。現在東京大学文科一類を休学中。東大では、ハーバード大学とアジアのトップ大学の国際交流を図る学生団体HCAPに所属。休学中はアメリカ横断やヨーロッパ一周一人旅など海外への視野も広げている。

![藤原遥人の海外大放浪紀[第5回]米大学見聞録(東海岸前編) -Harvard university, MIT, Boston College, Boston University-](https://studypass.jp/wp-content/uploads/2024/03/海外大放浪記_main-375x211.jpg)

![藤原遥人の海外大放浪紀[第7回]米大学見聞録(東海外後編+α) -Yale University, Chicago University, Minerva University-](https://studypass.jp/wp-content/uploads/2024/06/hourou_main-768x432-1-375x211.jpg)