Special Report

多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校では、月1回ペースで全教員が本音で意見交換する教員研修会を実施。学校改革の土台となる教員研修会について、出岡由宇先生(入試対策部長)と金高護先生(進路指導部部長)に話を聞いた。

Index

学校改革に不可欠な「教員の資質向上」

同校では月に1回、全教員が参加して、若手もベテランも本音ベースで意見交換をする教員研修会を実施している。教員の資質向上や教員間のコンセンサスを醸成するために重要な役割を果たしているこの研修会は、8年前に始まった教科主任会が発展したものだという。

「今から約8年前、本校は中学受験で非常に厳しい状況にあったため、学校として何かアクションを起こさなければという思いがありました。まずは授業を変えていこうと、2017年に始めたのが30代の教員を中心とした教科主任会です。管理職やベテランも加わって、10人規模の会議を始めました。アクティブラーニング型(AL型)授業の全盛期だったこともあり、どうやって各授業にAL型を落とし込むか話し合い、最初に着手したのが夏期講習の全面的な見直しです。AL型の夏期講習を作ろうと話し合い、『教員がやりたいことをやる』をモットーに2018年度から『A知探Qの夏』がスタートしました」(出岡先生)

導入初年度の「A知探Qの夏」は、数学教師が釣りに連れて行く講座、アニメの脚本作りや声の演技と国語を絡めた講座、料理を作る講座などを開講。勉強という枠にとらわれず、あらゆる事の中に学びがあると信じて始めてみたと出岡先生は振り返る。

「教員5人が1組になってそれぞれの講座を見に行って、感想の共有なども行いました。すると『この先生はこんなことが好きなんだ』という同僚に関する発見にもつながり、変革の風土や面白がれる風土が時間をかけて醸成していったのです。そして2022年度から高校で総合的な探究の時間が導入されることになったので、『A知探Q』を年間カリキュラムに落とし込む議論を2020年から開始しました。時間割についても話し合い、探究活動の時間を捻出するために大幅に変更しています。本校は45分の7時間授業となっていますが、水曜日は4時間目までで終わり、高1と高2以外は午後の授業がありません。高1と高2は地域探究の時間として、午後からは校外に出かけたりしてもよいことになっています」(出岡先生)

議論を重ねていくうちに、何が生徒のためになるかというコンセンサスも教員間で醸成され、職員室でも日頃から意見を言いやすい雰囲気が形成されていった。これまで語られずに形だけ行ってきたことも、今なら見直せるのではないかと考え、昨年度から月1回ペースで2時間、全教員が参加する教員研修会を実施することになったという。

「時代の変化とともに、子どもたちが置かれている環境も変わってきているのに、据え置きになっていることがたくさんあります。5年先、10年先まで考えて、時代や生徒に合った新しい形を模索しようということで昨年度から教員研修会を始めました。誰か1人の熱量で進めるのではなく、全教員で議論することが重要だと考えています。どんなに美しいカリキュラムを組んだとしても、教員たちが目的を理解して勉強していなければ思うような成果は期待できないでしょう。本校では高い解像度で理解できるように、研修会を通して教員の質と能力の向上に努めています。何が生徒のためになるのか、教員間のコンセンサスにも自信があります」(出岡先生)

学校の枠を超えた地域探究

多摩市役所との連携も実現

時間割を変更してスタートさせた地域探究は、多摩市のサポートが大きな強みとなっている。市役所の職員が来校して生徒たちのサポートをするという学校の枠を越えた試みも、教員間のコンセンサスが取れているからこそ実現した。

「水曜日の午後は、地域の人と打ち合わせをするために校外へ出かけていってもかまいません。教員だけでは難しい部分もあるので、水曜日の13時からは公務として多摩市役所から職員が来てくださっています。生徒たちは、活動中に何かわからないことがあったらすぐに市役所の方に質問することもできますし、必要なら関係部署とつないでもらうこともできるのです。学校外の人を職員室に入れることなども、徹底した対話により、全教員で同じ価値観を共有できているから可能になります。これが生徒にとって最善と思えることであれば、前例がなくても、障害が多くても乗り越えられるという信頼関係が築けているので、GOサインが出せるのです」(出岡先生)

地域探究の成果発表として、生徒たちは2学期に路上プレゼンを実施する。2022年に初めて実施して、毎回400~500人の市民に見てもらっているという。

「2学期の期末テストとして、生徒たちは一般市民に向けて路上プレゼンを行います。地域探究を始める前は、自分たちが通っている地域なのに多摩市のことをほとんど知りませんでした。どんな人が住んでいて、人口が何人ぐらいかも興味がなかったのです。そんな生徒たちが多摩市のことに関心を持ち、自分たちにできることを考えられるようになってほしいと思って地域探究をスタートさせました。生徒たちは多摩市についてフラットな視点で街を歩き、課題を見つけて自分なりに考えた解決策をまとめてポスターセッションを行います。プレゼンを見た市民にはアンケートに回答してもらい、街頭での評価が成績に加味されます。最初は恥ずかしがったりする生徒もいましたが、終わってみたら全員楽しかったと言っていました。生徒たちは『おじいさんが話を聞いてくれた』とか、『聞いてくれる人がいたから自信が持てた』などと、みんな嬉しそうに話しています」(出岡先生)

社会とつながることで見えてきた生徒たちの変化

路上プレゼンは今年で4回目となるが、1回目から毎回見てくれている人もいるという。そのような中で、路上プレゼンをきっかけに素敵な出会いもあった。

「路上プレゼンを見たおじいさんが学校に電話をくれて、高校生と一緒に何かやりたいと提案されました。それがきっかけで一緒に街歩きの企画を練って、有志がおじいさんと一緒に活動しています。アンケートを見ると、『これまでは若い世代と地域のことについて話し合う機会がなかったから、このような取り組みは素晴らしい』という声が多いです。『多摩市に長く住んでいるのに全く知らなかったことを教えてくれた』という感想もありました。市役所の方たちも、市民がお互いに学び合うよい機会だと喜んでくれて、大切なイベントとして考えているようです。アンケートで出てきた意見は、市とも共有しています」(出岡先生)

地域探究を通して社会とつながるようになったら、「勉強しなさい」と言わなくても自分たちで勉強するようになり、進学実績も上がってきたという。

「選抜方法に関しても、逃げの姿勢で指定校推薦を選ぶ生徒が少なくなったと感じています。3~4年前は全体の3割ぐらいが早く決めたいと考えたり、安全志向から指定校推薦で受験していました。地域探究に取り組むようになってからは、指定校推薦で受験する生徒は2割を切るようになり、今後はもっと減るのではないかと思っています。探究活動を通して失敗することにも意味があると学んだり、大学で学びたいことがはっきりしてきたことなどが、一般受験にチャレンジしようとする気持ちにつながっているのかもしれません」(金高先生)

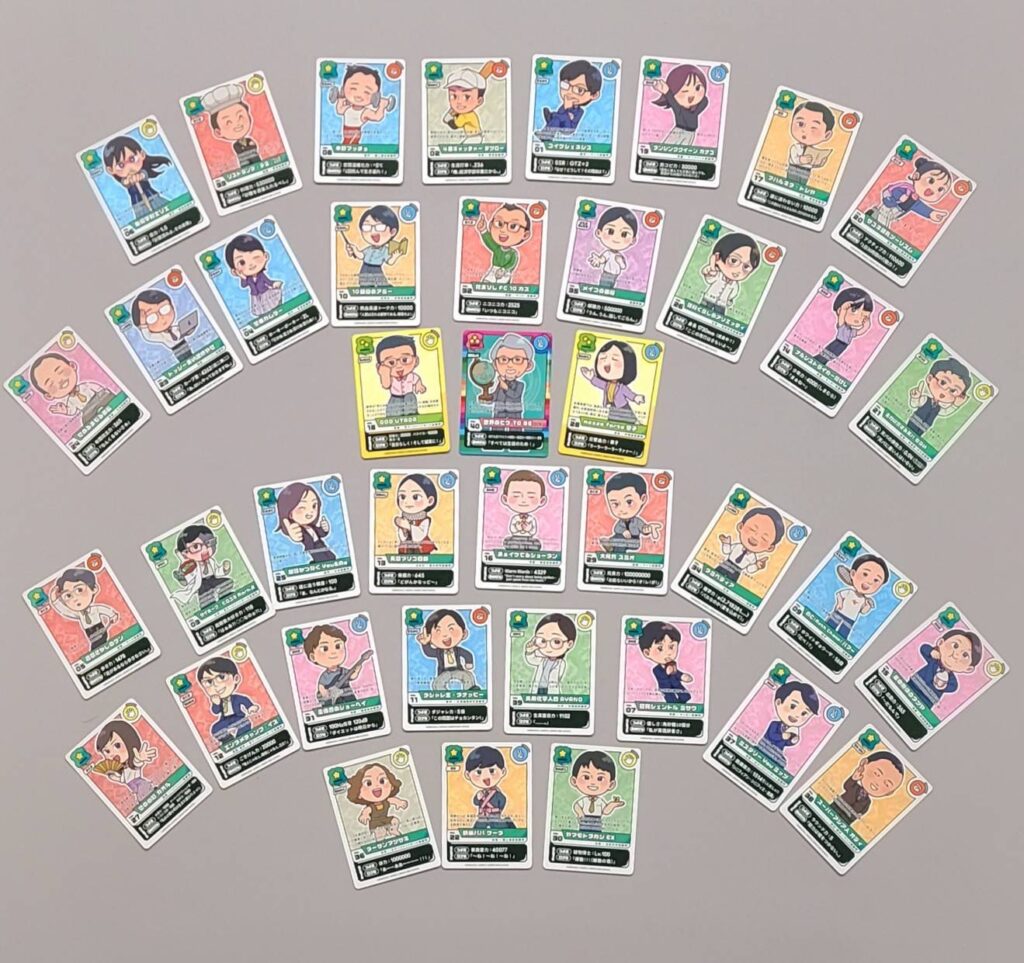

前代未聞の学校広報「教員トレーディングカード」

教員自身も楽しみながら制作した「教員トレカ」

同校は今年度、専任教員40名をプロのイラストレーターに依頼してイラスト化し、学校広報に活用するトレーディングカードを制作した。学校説明会などで訪れる児童に、学校にとって一番大切な教員を身近に感じてもらい、その1枚から生まれるつながりを大事にしてもらいたいという願いが込められているという。

「私が思いついてやりたいと提案し、カードに書くあだ名のような名前やテキストは各教員が楽しみながら自分で考えました。このような前代未聞の学校広報も、研修会を重ねて『学びを楽しもう』という考えを共有できているからこそ実現できることです。カードは学校説明会に来てくれた児童や保護者に、ランダムで1枚引いて渡しています。どんなことが起きるか楽しみですが、思ったより皆さんに喜んでいただけているようです。校舎見学でカードに描かれた教員を見つけたら『先生のカード持っています!』と声をかけたり、サインをもらいに来る児童もいます。何度か来校して、両親の分も合わせて7枚持っているという児童もいました。入学後にも、教員とのコミュニケーションのきっかけになるかもしれません。受験を検討している児童に教員の魅力を知ってほしいと思って作ったのですが、教員たちも楽しんでいるので私もハッピーです」(出岡先生)

このような斬新なアイデアであっても、研修会を重ねて本音で話せる日常があるからこそ、楽しみながらスピード感を持って進めることができる。

「絶対に生徒のためになるという確信があることは、実現できるように真っ直ぐな気持ちで取り組みます。本当に子どもたちのためになって、教員の負担にならず、学校にとってプラスになることを常に模索している自信があるからです。しかし、少しでも生徒のためにならない面があるなら、やらないように我慢します(笑)。もしやろうとしても、誰かが止めてくれるでしょう。暴走しそうになった教員がいれば遠慮なく止められるのも、本音ベースの議論を重ねてきたからできることなのです」(出岡先生)

本音ベースの議論から見えてきた教員たちの変化

取材した日の研修会では、「校舎に入るときにイヤホンをしている」と「校内でスマートフォンを使用すること」が「あり」か「なし」かについて6つのグループに分かれて話し合っていた。教員の立場から考えると「なし」と言いたくなるように思うが、生徒たちの状況なども踏まえて「あり」の意見を出す教員もいる。

「昨年度の教員研修会では、1年間かけて進路指導6ヶ年目標の再設定に取り組みました。どんな生徒を育てたいかグループごとに話し合い、進路指導部がまとめて学校全体で共有しています。今年度のテーマは、校内でのルールなどの具体的なことです。月1回の研修会を始める前は、AL論などを話し合っても形にこだわりすぎていたのでうまくいかなかったのだと思います。今は若手もベテランも、本音で話し合えるようになりました。当初は考えを変えることが難しかった先生もいましたが、研修会を重ねて考えを共有できたことによって、そのような教員も変われたことが大きな成果だと感じています」(金高先生)

昨年の研修会で、印象的な出来事があったと出岡先生は振り返る。

「以前は自分の考えを貫いていたある先生が、自分たちの頃にはなかった探究活動にどれほど意味があるかを力説し、応援してあげてほしいと前に立って話してくれたことに感動しました。生徒の成長も嬉しいですが、教員の変化にもしびれます。教員が変わることが生徒たちにもよい影響を与えていると、実感できる場面も増えてきています。今年の文化祭には、卒業生109人のうち72人が遊びに来ました。あまりにたくさん来てくれたので、名簿に印をつけて人数を確認したぐらいです(笑)。そうやって卒業後も母校に対してアンテナを張っていたり、今も多摩市でボランティアをしている卒業生がいるなど、卒業生から母校への誇りが感じられることも増えました。教員の資質向上にとことん向き合うことが、『学びを楽しむ』学校づくりに欠かせないことだと改めて実感しています」(出岡先生)

<取材を終えて>

取材した教員研修会には校長先生も参加していたが、堅苦しさはなく、各グループ活発な議論を交わしていた。このような議論を行える関係は、一朝一夕では築けないものであり、8年間の積み重ねがあるから実現できているのだろう。その積み重ねは教員が離職しない環境づくりにもつながっていて、生徒たちにもよい影響を与えているのだと研修会の様子からも伝わってきた。

所在地

〒206-0022

東京都多摩市聖ヶ丘4-1-1

TEL 048-424-5781

- 小田急線・京王相模原線「永山駅」よりスクールバス12分

- 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」よりスクールバス16分