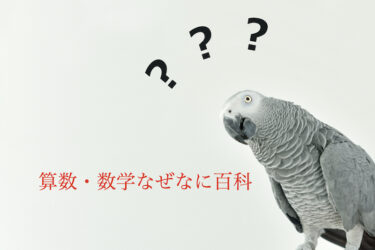

三角定規・分度器を使えば?

直角とは正方形や長方形の角の角度のことです。三角定規セットの2つの三角形はどちらも直角三角形です。ノートの上に直角をかくならば三角定規が使えます。

直角の角度は90度です。分度器で90度を測ることができます。これもノートの上だけです。三角定規、分度器どちらもノートの上に小さな図形を描く場合にしか使えません。

大きな土地の上に直角をつくるにはどうしたらいいでしょうか。古代エジプト時代には縄張り師と呼ばれる人たちが直角をつくることを仕事にしていました。長い1本の縄を12等分して、3人が縄を引っ張ることで地面に大きな直角をつくりだすことができたといいます。

ちなみに「直」という漢字をよく見てみると、L字・長方形・十字といった直角の形でデザインされています。直にはもともと「まっすぐ」という意味が込められています。

直に似た漢字の「植」はまっすぐたててうえる、「置」はかすみ網をまっすぐにたてておくこと、という意味です。

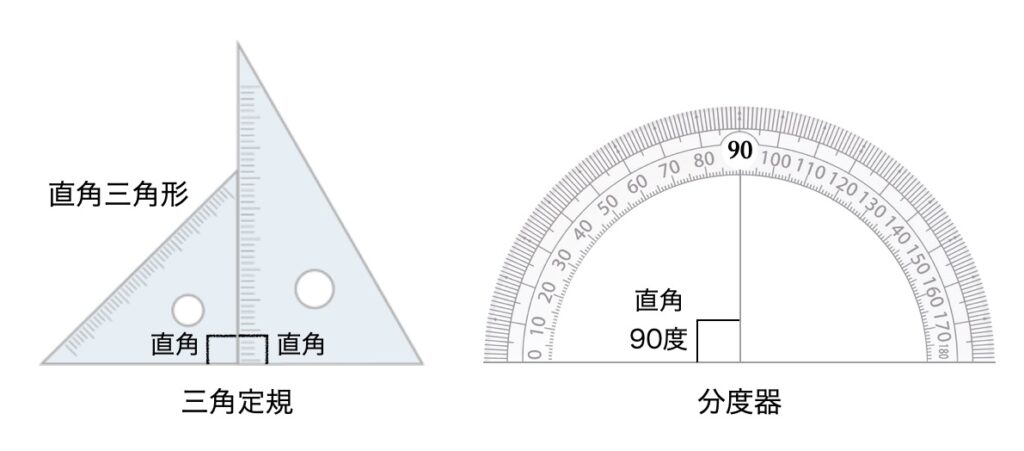

三平方の定理 12等分した縄を使う方法

直角三角形の3辺の長さの間にa²+b²=c²が成り立ち。逆に、a²+b²=c²を満たす3辺がつくる三角形は必ず直角三角形になります。これを三平方の定理といいます。

今から四千年前の古代エジプト時代、この三平方の定理が利用されていました。地面に直角の線をかくことを仕事にしていた縄張り師と呼ばれる人たちです。

彼らは、一本の縄を使って直角をつくる技を知っていました。12等分した縄をつくります。すると長さ3、4、5となる三角形をつくることができます。3つの頂点を3人で縄がピンと張るように引っ張ります。

3²+4²=5²が成り立つので、三平方の定理から辺の長さが3と4の辺がつくる角が直角になります。こうして、縄張り師は畑や土地を測量する際に必要になる直角をつくっていたといいます。

4等分した縄を使う方法

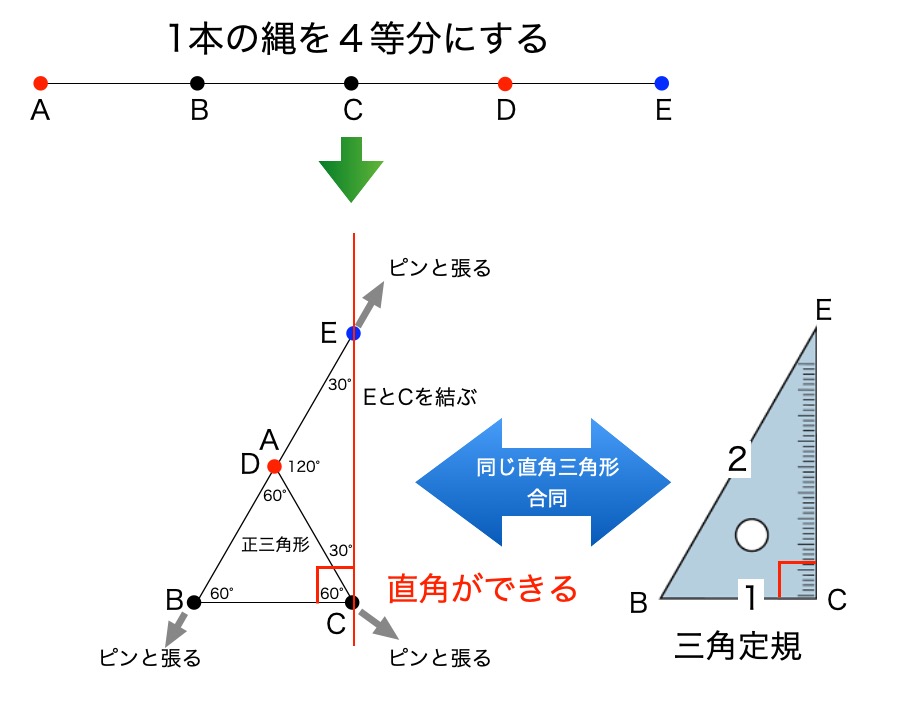

1本の縄を4等分しても直角をつくりだすことができます。ヒントは4等分の3つの辺をつかって3角形をつくることです。

その3角形は3辺の長さが等しい正三角形です。すると1つの辺があまります。これをうまく使うことで直角が現れます。

あまった1つの辺をピンと伸ばして正三角形の1辺と直線になるようにします。すると、2辺がつくる角が120°になります(図参照)。なぜなら直線は180°で正三角形の内角は60°なので180°-60°=120°。

そして、この2点EとCを結ぶ線を引きます。すると三角形ACEは2辺が縄の1辺でできているから二等辺三角形です。その底角は180°-120°=60°を2で割って30°。

よって、角BCE=角BCA+角ACE(底角)=60°+30°=90°! 直角の出来上がりです。このように長い縄を使うことで地面に大きな直角をつくることができます。

執筆者プロフィール

桜井 進(さくらい すすむ)

1968年山形県東根市生まれ。サイエンスナビゲーターⓇ。株式会社sakurAi Science Factory 代表取締役CEO。東京理科大学大学院非常講師。東京工業大学理学部数学科卒。同大学大学院院社会理工学研究科博士課程中退。小学生からお年寄りまで、誰でも楽しめて体験できる数学エンターテイメントは日本全国で反響を呼び、テレビ・新聞・雑誌など多くのメディアに出演。著書に『雪月花の数学』『感動する!数学』『わくわく数の世界の大冒険』『面白くて眠れなくなる数学』など50冊以上。「桜井進の魔法の算数教室」と「桜井進の数学浪漫紀行」を毎月開催。

サイエンスナビゲーターは株式会社sakurAi Science Factoryの登録商標です。

桜井進WebSite