Special Report

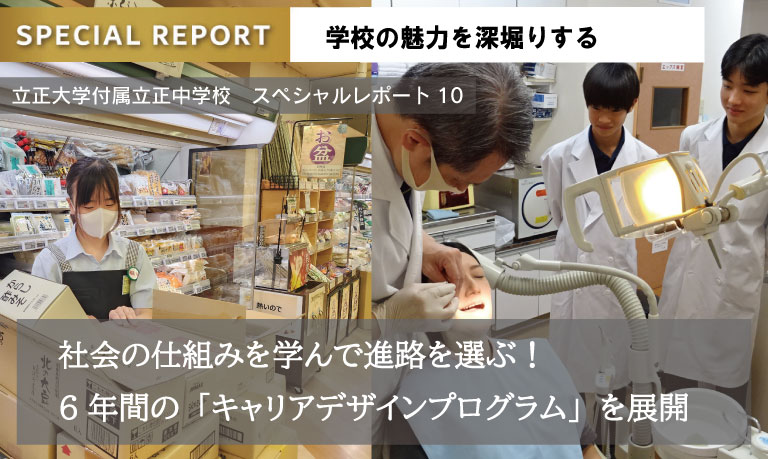

立正大学付属立正中学校・高等学校は、生徒が目的を持った進路選択をするために、6年間を通じた「キャリアデザインプログラム」を実践。それを土台に、一人ひとりの進路の実現に向けて、細やかな指導を行っている。同校のキャリア教育の特色や成果について、高校教頭で進路指導部長の平林重郎先生に話を聞いた。

Index

中学課程で「仕事と職業」を学ぶプログラムを導入

立正大学付属中学校・高等学校は、6年間のキャリア教育を行うにあたり、中学課程で「社会を知る」、高校課程では「大学・学部・学問を知る」ことをテーマに設定している。その理由として、「本校は、直近の大学進学よりも、その先の社会に出た時のことを見据えた指導に重きを置いています。よって、まずは仕事や職業について知識を深めることが大切だと考えました」と、平林先生は話す。

同校のキャリアデザインプログラムは、中1の「職業講話」からスタートする。社会で活躍する同校の卒業生7~8名を招き、「社会はどういうところなのか」「働くとはどういうことか」などを語ってもらう。卒業生の職種は、店舗経営者、映画監督、パイロット、看護師、警察官など、毎年多岐にわたる。

平林先生は、「昨今の子どもたちは、大人との接触が少ないと感じている」と言う。「以前は、商店街など地域の人との関わり合いもありましたが、現在、話をする大人というのは、親や親戚、学校の先生くらいでしょう。大人を知らないということは、仕事や社会を知る機会が少なくなるということ。遠い存在の大人よりは身近な卒業生から、仕事の内容ややりがい、時には愚痴めいたことなどリアルな話を聞くことで、生徒たちが社会の実態に少しでも近づけたらよいと思っています」

中2では、1つの職業が成り立つために、周囲にどんな関係職種があるのかを学ぶ「職業理解」を実施。具体的な活動として、製品が消費者に届くまでの一連の流れ「サプライチェーン」について探究し、その成果をグループでまとめて、立正祭(文化祭)で発表する。

「例えば、コンビニエンスストアという職場には、物を仕入れ、販売する人がいます。そして、店に並ぶお菓子やジュースといった商品を製造する会社、人がいて、その原材料を作る人、それらを運ぶ物流がある…というように、社会がネットワークで成り立っていることを理解していきます」

中3になると、生徒たちは実際に仕事を体験する。平林先生によると、「7月の試験休みを利用し、コンビニ、飲食店、小学校、福祉施設、警察署、消防署、自衛隊、博物館など40~50の事業所に、生徒2~3人が入り、原則3日間の職場体験をします。インターンシップは事前打ち合わせから始まり、生徒だけで職場を訪ねて、持ち物や集合時間などを確認します。また、外部の講師によるマナー講習も行い、生徒たちは挨拶やお辞儀の仕方、言葉遣いなど、社会人としての立ち振る舞いを学びます」。体験をした後は、各自レポートをまとめ、展示発表やプレゼンテーションをする「体験報告会」を行っている。

将来の目標と学問を結び付けた進路選択

高校進学直後の4月には、外部の人を招いて、「キャリアガイダンス」を実施。平林先生は、「高校から入学した生徒もいるので、改めて社会の概念や、社会で求められる人材などについて話をしてもらいます。生徒は自分が将来、社会人になった時のことを想定して、どんな高校生活を送ればよいのか、また、社会に出るために大学進学することも意識していきます」と語る。

高1の6月には、高2進級時の文系・理系選択に向けて「文理選択ガイダンス」、11月には現役大学生との座談会「キャンパストークライブ」を開いている。

高2になると、7月に開催されるブース形式の企業・大学の説明会イベント「マイナビ進学ライブ」に生徒全員が参加する。同月には立正大学による大学紹介イベント「立正DAY」も実施され、各学部の説明や模擬講義も行っている。

また10月は、大学の先生や広報担当者を招き、校内に合同説明会ブースを設けた「学部学科ガイダンス」を開催している。「ここでの目的は、大学を知るのではなく、『自分がどんな学問をしたいのか』、『将来、社会に出るためにどの分野の学びが必要なのか』を知ってもらうことです。最近の大学は学部、学科が多様であり、生徒にはそれぞれの特色や違いを理解したうえで、自分の進路を見つけてほしいと思っています」と、平林先生は言う。

「そして、高3の4月にようやく、大学を知るための『大学ガイダンス』を実施します。約40の大学の先生、入試担当者の方に、学校の説明をしていただきます。このように本校では、最初に社会の仕組みを学んだ後に、自分のやりたいことや将来の夢を見つけ、それを実現するために大学に進学する。そういう順序立てでキャリアデザインプログラムを展開しています。生徒には、大学を社会人になる通過点として捉え、自分に必要な学問のできる学部、大学を選択してほしいですね。また、生徒も将来の目標が定まれば、モチベーションを高く持って受験勉強に励むことができるのではないでしょうか」

キャリア教育をベースとした進路指導

同校は、6年間を通じたキャリア教育を、個々の生徒に応じた進学指導へとつなげている。「本校の進路指導は、『行ける大学』よりも『行きたい大学へ』をモットーにしています。生徒それぞれ目指す進路や生き方、性格なども異なりますので、個人面談を重ね、一緒に将来について考えたり、一人ひとりの夢が実現できるようサポートしています」と平林先生は言う。

「こうした取り組みにより、近年は大学進学のミスマッチが少なくなっています。数年前は、指定校の推薦等で志望校を聞くと、『A大学の文学部か、B大学の経済学部、またはC大学の国際関係学部』というように、学びたいことがバラバラで、まさに『行ける大学』の学校選びをする生徒が多くいました。今は、一貫性のある希望の出し方をしています。また立正大学には、毎年100人前後の生徒が進学をするのですが、以前に比べるとリタイアが圧倒的に少なくなりました。これも、目的を持った進路選択ができている結果だと考えています」

確実に成果を上げているキャリアデザインプログラムだが、「そのなかでも特に中3の職場体験が生徒を大きく変化させている」と、平林先生は強調する。「生徒たちは、これまで仕事の表部分しか見えなかったことが、体験をすることで、より広く深いところまで見えるようになります。そのことでシンプルに、『働いている大人ってすごい!』と感動を覚えるようです。そして、世の中は目で見えるものだけで動いていないことを知り、物事に対して表層的に捉えるのではなく、その背景も考えるようになります。1つの仕事の背景を知れば、他の仕事を見た時も想像力が働き、社会のネットワークを考える習慣も身に付いていきます。また、職業体験が進路につながる生徒もいます。警察の仕事を体験して、公の役に立ちたいと自治体に勤めるなど、直接的ではないものの関連した職業に就くケースもあります。

今後は、職業体験の仕事のバリエーションをもっと増やしたいと考えています。現在も民間から公的機関まで、幅広く受け入れをしてもらっていますが、弁護士や行政書士など法的な仕事も開拓し、できれば1か所に生徒1人を配置して、大人とのコミュニケーションがたくさんとれる環境を作りたいと思っています」

生徒たちの将来を考えた同校のキャリアデザインプログラム、それをベースとした進路指導は、ますます進化をしていきそうだ。

取材を終えて

自分のやりたいことや夢を見つけて、それを実現できる大学・学部(学科)を選ぶ。それが正しい進路選択の在り方だと思うが、将来の夢を見つけることも、進路にふさわしい大学を探すことも、そう簡単にできることではないだろう。そうしたなか同校は、生徒が進路を探究できる機会をたくさん設け、その後の進学指導も手厚く行い、ミスマッチの少ない大学進学を実現している。「社会を知る」ことからスタートするキャリア教育が功を奏していると感じた。

所在地

〒143-8557

東京都大田区西馬込1-5-1

TEL 03-6303-7683

- 浅草線「西馬込駅」より徒歩5分

【 Back number 】立正大学付属立正中学校のスペシャルレポート

|

| NO.1【公開日:2017.7.4 】 Research、Read、Reportの力を養う「R-プログラム」の成果と可能性 |

|

| NO.8【公開日:2019.1.15 】 調べる、読み取る、表現する… 生徒が語る「立正教育の魅力」 |

|

| NO.3【公開日:2019.11.8】 「R-プログラム」で培う論理的思考力 未来を見据える力や実践力の土台を育成 |

|

| NO.4【公開日:2020.1.8 】 弁論大会で活躍した生徒に見る 「R-プログラム」の有効性 |

|

| NO.5【公開日:2021.1.26 】 1歩ずつ着実に積み重ねて大きく成長!将来を見据えた「R-プログラム」 |

|

| NO.6【公開日:2021.9.3 】 好きなことに熱くなれ!生徒の得意分野を伸ばし、社会性を身に付けるクラブ活動! |

|

| NO.7【公開日:2022.6.9 】 個々に対応した進学指導とサポート体制。一人ひとりの志望大学合格を実現! |

|

| NO.8【公開日:2023.8.9 】 「行ける大学」よりも「行きたい大学」へ一人ひとりの希望に応じた丁寧な進学指導 |

|

| NO.9【公開日:2024.9.19 】 対話を重ねた丁寧な進学指導。1人ひとりが希望する進路を実現! |