Special Report

関西大学は「学の実化(がくのじつげ)」を学是とし、机上の学びにとどまらず、実社会での経験や課題解決に結びつく学びを重視している。この理念は、「関西大学第一高等学校」「関西大学北陽高等学校」「関西大学高等部」の3つの併設校における教育にも反映されている。各校で行われている取り組みと、その成果についてレポートする。

Index

多彩な高大連携教育を実施

関西大学では、高校生が大学の学びに早期から触れられる「高大連携プログラム」を多数展開している。なかでも、併設校限定の連携プログラムが充実。高校1年生を対象とした「関西大学説明会」をはじめ、オンデマンド形式で実施する高校2年生向けの「学部説明会」や、学部独自の関西大学併設校連携プログラムである理工系3学部の研究室で探究活動に取り組む「Advanced Science Program」などの3併設校共通のプログラムのほか、各併設校で実施するオリジナルのプログラムもある。

2024年度からは、関西大学へ内部進学を予定している高校3年生を対象に、3月に2週間のフィリピン短期留学もスタート。海外体験を通じて英語力や国際理解力を高めるとともに、4月から同じキャンパスで学ぶ他の併設校出身者との交流も深めることができる。

関西大学への内部進学制度があるだけでなく、大学入学後につながる取り組みを多数展開する関西大学併設校の“今”についてレポートする。

関西大学第一高等学校

関西大学第一高等学校では、「丘陵の学び舎」をコンセプトに校舎の大規模改築を進めている。2023年末には、プレゼンテーションエリアや図書室、中学2・3年の教室を備えた新校舎「景風館」が完成。2026年4月には、高校の新校舎も竣工予定だ。

新校舎や同校独自の海外研修などについて、入試広報主任・狩場治秀教諭に話を聞いた。

新校舎完成で広がる学びの可能性

2023年末、関西大学第一高校に新たな学びの拠点「景風館」が誕生した。

中学2・3年の教室のほか、図書室や多目的スペースを備えたこの新校舎は、生徒たちの探究心を刺激する場となっている。

狩場教諭は「図書室に併設されたコモンズエリアでは、グループワークやプレゼンテーションが可能です。階段状のプレゼンテーションエリアは、放課後には自習室としても活用できます」と説明する。

2026年春には、高校の新校舎の完成も控える。

新校舎には1フロアに12教室が設けられる計画で、現在の高校校舎は新校舎完成後に改修し、化学室や生物室などの特別教室として活用される予定だ。

「これまでの校舎には空き教室が1つしかなく、選択授業の実施が難しい状況でした。しかし新校舎では、1学年がワンフロアに収まり、さらに2教室分の空きが確保できます。全体では6つの空き教室をつくることができるため、どのような選択授業が実現できるか、現在教員たちで検討を進めているところです。関西大学の先生からも『必要があれば教えに行くよ』と声をかけてもらっているんですよ」

新たな空間から生まれる、新たな学び。進化を続ける教育環境が、生徒たちの未来をさらに広げていく。

100名超が応募する海外語学研修

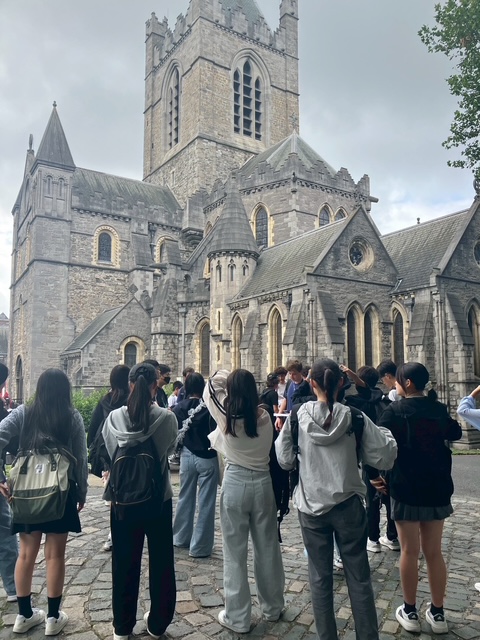

同校では、高校1・2年生を対象に、希望制による海外語学研修を実施している。

従来はカナダを訪問していたが、2025年度は円安の影響を踏まえ、研修先をアイルランドに変更。

2026年度はイングランドへの研修が予定されており、いずれも定員は40名となっている。

「2025年度のアイルランド研修には、定員を大きく上回る100名以上の応募があり、高2生を優先したうえで抽選を行いました。最近は海外志向が弱まっていると聞きますが、本校の生徒は非常に前向きで、“英語を話せるようになりたい”という意欲の高い生徒が集まっています。普段の授業でもネイティブ教員との英会話の機会を設けています」と、狩場教諭は語る。

アイルランドでは、現地の語学学校に通い、世界各国の留学生とともに英語を学ぶ。宿泊先は学生寮またはホームステイから選択可能。

教員も引率するが、必要以上に関与せず、生徒の自主性を重んじているという。

「教員が近くにいると、つい日本語に頼ってしまうことがあります。そこで、なるべく姿を見せないようにし、生徒が自分で考えて行動するよう促しています。研修の前後には英検スコアの変化も確認し、学習効果の把握にも努めています」

今後は、高校2年次の修学旅行においても、海外を選択肢に加える予定だ。

異文化に触れることで、生徒一人ひとりが「自分の言葉や行動が世界でどう受け取られるのか」を実感してほしい、と狩場教諭は語る。

やりたいことに打ち込める環境を支える

生徒の「やりたいこと」を尊重する教育が根づく同校。

授業はすべて6限目で終了し、14時55分以降は部活動や課外活動に打ち込める環境が整えられているのも、その表れだ。

部活動加入率は94%と高く、多くの生徒が卒業まで続ける。

運動部は20、文化部・特別部を合わせると14にのぼり、ゴルフやアイスホッケー、アメリカンフットボール、フェンシングなど、他校では珍しい種目も充実。隣接する関西大学の施設を利用して練習する部もある。

同校では、文化部の活動も活発だ。たとえば、生物部はツシマヤマネコの保全活動に長年取り組む。長期休みには対馬に赴き、暗視カメラを使って観察。その成果をまとめて京都市動物園で発表するなど、探究的な活動を実施している。

「ほかにも、料理部は全国和菓子甲子園などの学外コンテストに応募したり、交通研究会も常にいろんな場所へ出かけたりしています。文化部でも前向きに多様な活動に挑戦しているのが本校の特長です」と狩場教諭。

部活動だけでなく、生徒会や校外の習い事に力を入れている生徒も多く、宝塚音楽学校に進んだ生徒やプロ棋士になった卒業生もいるという。

こうした「やりたいこと」に打ち込める背景には、カリキュラムがもたらす時間の余裕に加え、日々の授業と課題にきちんと取り組むことで、関西大学への進学が保証されている安心感もある。

「例年、内部進学率は90%を超えています。約30名の外部進路選択者の多くは、医歯薬・看護など関西大学にない学部を志望したケースで、学力不足により進学できなかった生徒は1クラスに1人程度です」

充実した学習環境と時間的余裕、そして進学への安心感があるからこそ、生徒一人ひとりが多様な挑戦に取り組んでいける。

人として大きく成長する3年間を、この環境で過ごせること意義は大きい。

関西大学北陽高等学校

企業・団体と連携した大規模な探究学習に全生徒が取り組む関西大学北陽高等学校。広報部主任の松風啓教諭に、同校の探究の魅力と、2023年度より新設された「グローバルクラス」での学びについて話を聞いた。

企業・大学と連携して進める、独自の探究学習

企×学協働プロジェクトの様子1のコピー-1024x683.jpg)

1年次から本格的な探究学習に取り組むのが同校の特色のひとつだ。1学期には、情報収集や整理の方法、思考法といった探究の基礎となる手法を、身近なテーマを題材に学ぶ。

2学期からは、「企×学協働プロジェクト『刀(かたな)』」がスタート。2021年に導入された同プロジェクトでは、生徒は企業から出された課題に対して、グループで調査・分析を行い、実社会で活用できる解決策をまとめて発表する。

2024年度は24社が参加。2025年度には、参加企業は28社となる見込みで、全国的にも高校レベルではまれに見る大規模な企業連携プログラムとなっている。

発表の機会も豊富で、先日は10グループが代表として大阪・関西万博で成果発表を行ったそうだ。

「聴覚障碍者向けの緊急時コミュニケーション支援カードの開発や、学校食堂の利用を促進する新アプリの提案などに、取り組んできました。取り組みを進めていく中で、壁にぶつかることもあります。そうなったときに、どう乗り越えるかを考え、対応していく経験ができるのがこのプログラムの大きな魅力です」と松風教諭。

このプロジェクトは基本的に1年生で完結するが、希望するグループは教員のサポートのもと、2年生・3年生になっても継続可能だ。

さらに、同校の特進アドバンスコースでは、2年生の理系生徒を対象に「Advanced Science Program」を実施。これは、関西大学の理工系3学部と連携し高度な研究に挑むという併設校ならではの取り組みだ。

「例えば高分子の研究など、通常の高校では難しい内容にも挑戦できます。この経験を通して、自分が大学で何を学びたいのかが明確になる生徒も多く、推薦入試にもつながるケースがあります」

同校ではこうした企業との協働や高大連携を通して、生徒が「自ら課題を見つけ、深く考え、行動する力」を養っている。

語学と探究で世界とつながる「グローバルクラス」の学び

国際社会で活躍できる人材の育成をめざし、2023年度に文理コース2年次より新設された「グローバルクラス」。同クラスでは、語学力と探究力の育成に重点を置いた先進的なカリキュラムが展開されている。

英語授業の様子のコピー-1024x683.jpg)

外国語の授業数は他クラスよりも多く、英会話の授業では1クラス25名を2つに分け、ネイティブ教員と日本人教員によるチームティーチングを導入。少人数制のなかで、実践的な英語力を着実に養っていく。

「関西大学では、9月に交換派遣留学の募集があります。グローバルクラスでは、それに応募できる語学力を高校のうちから育てていきます」と松風教諭。

「そのために、3年次ではILETS対策講座も設けています。実際、2025年3月に卒業する第1期生の中には、在学中に必要なスコアをクリアしている生徒も複数名いました」

通常、大学に入学してから留学準備を始めていては、9月の派遣募集には間に合わない。だからこそ、併設校として高校段階から計画的な語学教育とサポート体制を整えている点は、大きなアドバンテージだ。

また、探究学習においてもグローバルクラス独自のプログラムが用意されている。

2年次には、シンガポールの現地企業と連携した実践型探究を実施。社会課題を解決するビジネスプランをチームで作成し、12月の東南アジア研修で同企業に向けて英語でプレゼンテーションを行う。

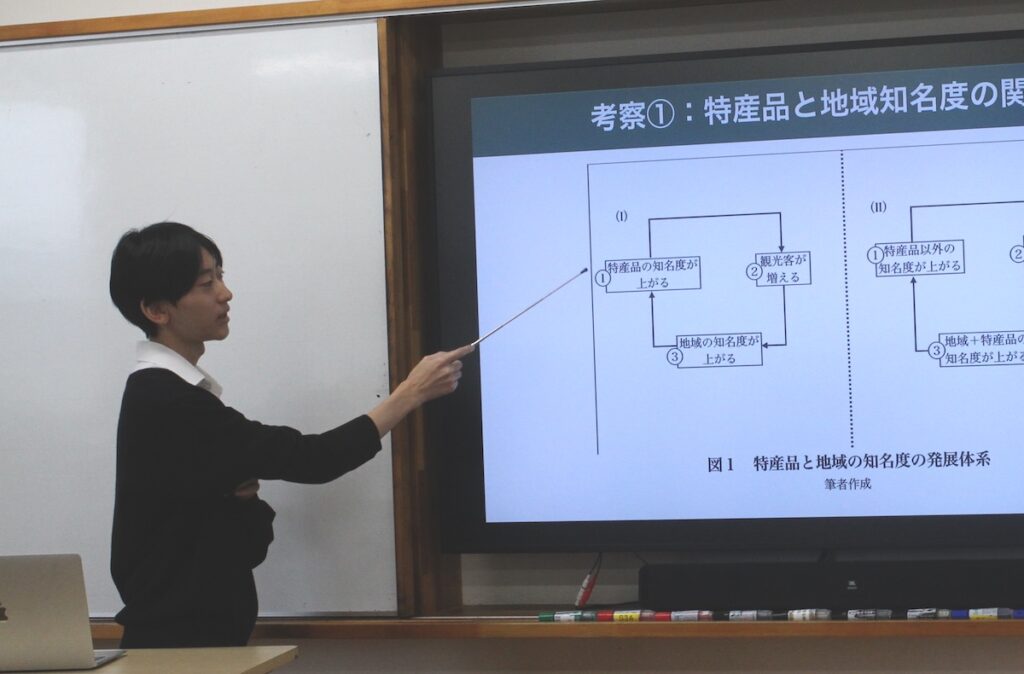

そして3年次には、持続可能な社会の実現をテーマに、それぞれが課題を設定し、6000字から8000字の論文を作成する「個人探究」に取り組む。

「進め方やまとめ方については、関西大学の教育推進部の先生から直接指導を受けます。本校の社会科教員も丁寧にサポートしていて、最終的な論文の完成度は大学生が書く論文にも引けをとりません」と松風教諭は力を込める。

語学と探究の両輪で、生徒の世界を広げるグローバルクラス。ここでの学びは、大学入学後、そしてその先の未来にもつながる、確かな力となっていくだろう。

関西大学高等部

自ら考え、主体的に行動して責任をもってよりよい社会を築くための力「考動力」を持った人材の育成をめざす関西大学高等部。

その力の醸成を図るため、2010年の創立当初から国際理解教育と探究学習に注力してきた。同校の教育の特長について、入試広報部主任の多久島亮教諭に話を聞いた。

関大教員の指導のもと、7000字の卒業論文執筆に取り組む

同校では、高校3年間を通して探究学習「プロジェクト学習」を実施している。1年次は「プロジェクト基礎」、2年次は「プロジェクトゼミ」、3年次には「卒業研究」と、段階的に発展していき、7,000文字の卒業論文執筆にも取り組む。

1年次には、SDGsを切り口に国内外の社会問題に目を向け、興味に応じて10のゼミに分かれて個人で探究を開始。調査やフィールドワークを通じて考えを深め、2月の中間発表会で成果を発表する。この経験を踏まえ、2年次からは更にブラッシュアップした個人研究テーマへと進む。

「1つのゼミには関西大学の教員と本校教員の2名がつき、1年次はテーマ設定や構成の組み立て方、2年次以降は卒業論文の展開やまとめ方まで、大学レベルの指導を行っています」と多久島教諭。

また、プロジェクト学習では、仲間と意見を交わしたり、企業や地域を訪ねて現場の声を聞いたりと、実社会とのつながりも大切にしている。

「本やネットではわからないことに触れる機会が、生徒たちの思考を深めてくれます。卒業論文を仕上げることも、決して簡単ではありませんが、同じゼミの仲間と助け合いながら、最後までやり遂げてくれます」

この卒業論文の経験が、総合型選抜や学校推薦型選抜での実績にもつながっている。2025年入試では、同校から大阪大学に9名が合格し、そのうち4名は学校推薦型選抜による合格だった。

「東京科学大学の学校推薦型選抜でも合格者が出ています。本校が創立以来取り組んできた教育が、大学側からも評価されていると実感できて、うれしいですね」と多久島教諭は笑顔で語る。

異文化に触れ、広がる視野。実践的な国際理解教育

同校では、プロジェクト学習で育んだ多面的な視点や課題解決力を実践的に生かす場として、2年生を対象にタイ・バンコクへの研修旅行を実施している。

研修旅行では、現地の高校生やスラム街にある幼稚園の園児と交流する機会を設けている。貧困や環境問題といった社会課題に向き合い、異文化や多様な価値観に触れる貴重な時間となっている。

「知らなかった世界を知ることで、多面的に物事を見られるようになります。こうした経験が探究学習に深みをもたらし、総合型選抜の面接やプレゼンでの自信にもつながっていると感じています」

また、同校は交換留学生の受け入れにも積極的だ。例年、台湾やシンガポール、韓国などから来た留学生と一緒に授業を受けている。

「直接会話をしなくても、異なる文化を持つ生徒が同じ教室にいるだけで刺激になります。台湾からの留学生が来ていた際、台湾の地理の教科書を紹介すると、その厚さに生徒たちは驚いていました。『あの子たちはまったく違う勉強をしているんだ』と、身をもって実感していたようです。そうした気づきも、立派な国際理解だと思います」

多様な背景を持つ人々と日常的に関わる環境は、他者に受容的な校風にもつながっていると、多久島教諭は指摘する。

「少し個性的な子がいても、『あの子はあのままでいい』と自然に受け入れる雰囲気があります。生徒同士がすぐに打ち解けていけるのも、こうした環境の影響が大きいのでしょう」

関西大学への進学を軸に、多様な進路を支援

同校では、関西大学への内部進学を前提としつつ、国公立大学や海外大学への進学など、多様な進路希望に対応できる体制を整えている。

「生徒たちがさまざまな学びを重ねる中で、『もっと学びを深めたい』『他の大学にも挑戦したい』という声が自然と出てきます。そうした思いを尊重し、内部進学に加えて他大学への挑戦も応援できる環境を整えています」と多久島教諭は語る。

1年次は全員が共通カリキュラムを履修し、2年次からは「Ⅰ類(関大進学)」「Ⅱ類(国公立志望)」に分かれる。

Ⅰ類の授業時間数は週34時間。文系では国語・英語・地歴公民を中心に、理系では数学や理科に多くの時間を割り当て、関西大学入学後の学びへとつながる学力の育成に力を注ぐ。

Ⅱ類では、大学受験に特化した進学校と同等の週37~38時間の授業時間数を確保し、より高いレベルの学びを展開する。

さらに、国際理解教育に力を入れている同校では、第2外国語講座、中長期留学制度など海外大学進学に対応できるプログラムも充実。海外大学進学のニーズに対応するため、保護者向けの説明会も開催する。

「ここ数年で、生徒や保護者の海外大学進学への関心も高まっており、しっかり対応できるよう取り組んでいます」

関西大学への確かな道を軸に、多様な進路を支える同校。生徒一人ひとりが、自分らしい未来を描いている。

取材を終えて

特別なプログラムだけでなく、普段の授業でも関西大学と連携した学びが展開されていることに驚いた。大学での学びを高校時代からリアルに感じられることは、大学入学後のミスマッチを防ぐことにもつながるだろう。このような学びがあることは、併設校の大きなアドバンテージだと感じた。

関西大学第一高等学校<所在地・交通アクセス>

〒564-0073

大阪府吹田市山手町3-3-24

TEL 06-6337-7750

- 阪急千里線「関大前駅」より徒歩3分

関西大学北陽高等学校<所在地・交通アクセス>

〒533-0006

大阪府大阪市東淀川区上新庄1-3-26

TEL 06-6328-5964

- 阪急電鉄京都本線「上新庄駅」南出口より徒歩8分

- 阪急電鉄千里線「下新庄駅」より徒歩10分

関西大学高等部<所在地・交通アクセス>

〒569-1098

大阪府高槻市白梅町7番1号

TEL 072-684-4327

- 京都線「高槻駅」より徒歩7分

- 阪急京都線「高槻市駅」より徒歩10分

![[留学特集2025]中村高等学校/充実のサポート体制で安心!全員留学の国際コースで、夢を実現](https://studypass.jp/wp-content/uploads/2025/09/ryugaku_nakamura25_1-375x220.png)